En los medios

Pablo Gerchunoff: "Milei es un hombre en tránsito"

El profesor de las Licenciaturas en Economía, en Historia y en Ciencias Sociales fue entrevistado sobre su trayectoria personal y la coyuntura argentina.

"Al universo progresista en la Argentina le da pánico que Milei acierte con el plan de estabilización", sostiene Gerchunoff. Foto: Ramiro Gamboa.

"Al universo progresista en la Argentina le da pánico que Milei acierte con el plan de estabilización". Con esta frase, el historiador económico Pablo Gerchunoff analiza en esta entrevista con El Economista la compleja coyuntura política y económica que atraviesa el país. Según Gerchunoff, si a Milei le va bien, "va a recuperar la idea de justicia social con su propio lenguaje"; asimismo, advierte claramente que "Macri y Milei son el día y la noche". Con su estilo agudo, Gerchunoff observa una Argentina cuyo rumbo económico y político continúa siendo, en su mirada, "una moneda en el aire".

Gerchunoff es un historiador económico, pero a la vez, un activo participante de espacios de la discusión pública. Combina décadas de trayectoria académica con diagnósticos incisivos sobre la cambiante realidad actual. Se aprecian sus años dedicados al estudio y análisis, aunque irradia una vitalidad envidiable. Sin embargo, antes de analizar el presente de Milei, hubo otra historia: la suya, la de Pablo Gerchunoff.

Chacras, militancia y tinturas: el origen de Pablo Gerchunoff

Pablo Gerchunoff nació entre dos herencias: la del campo entrerriano y la de la pequeña chacra en Carlos Casares. Su padre, Julio, había nacido en el interior de Entre Ríos, tierra de colonos y reverberaciones de un socialismo gauchesco. Su madre, Ana Albertina Mactas —a quien todos llamaban Tina— era porteña, pero estaba vinculada familiarmente a una chacrita de cincuenta hectáreas en la Colonia Mauricio, corazón de la colonización judía. De allí venían los relatos y las memorias rurales, similares a los de tantas familias que fundaron comunidades en la Argentina profunda.

Ambos padres militaron en la izquierda, aunque no del mismo modo. Los dos fueron comunistas en algún momento, pero Tina —más rebelde, más vehemente— terminó en Concentración Obrera, una pequeña agrupación decididamente antiestalinista. Tina no solo asistía a actos, hablaba, tomaba el micrófono, pronunciaba discursos encendidos. Era farmacéutica, sí; además, era escritora tardía: ya de adulta, y antes de morir prematuramente a los 51 años, decidió hacer lo que verdaderamente le gustaba. Se inscribió en la carrera de Letras, fue compañera de Beatriz Sarlo; escribió en el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, el CEFyL, redactó artículos flamígeros de izquierda y finalmente, se recibió.

Julio Gerchunoff, el padre de Pablo, por su parte, tenía otro temple. Había sido militante político y un "pipyme" —como lo describe su hijo, jugando con la sigla para subrayar que se trataba de una pequeñísima empresa—: más que una fábrica, era una sala mínima sobre la avenida Perito Moreno, en Parque Patricios, cerca de la cancha de Huracán. Allí funcionaba su modesto emprendimiento de tinturas industriales. Él, su socio y un obrero. Y el obrero, siempre el mismo, revolvía un tacho: el tacho donde se cocinaba el color. Un día, el socio se fue y dejó el negocio, no pidió ninguna compensación. Julio se quedó con el tacho. Pero llegó Krieger Vasena y la racionalización económica, y quebró. Entonces, con una mezcla de resignación y dignidad, se acercó al obrero y le dijo: "No va más". Y el obrero, sin rencor declaró: "Y bueno, no va más, don Julio. Vamos a tomar un vino". Allí, en esa esquina, no hubo lugar para la lucha de clases.

Pablo Gerchunoff, entre dos mundos: las raíces entrerrianas y porteñas, la militancia heredada de sus padres y una vida intelectual forjada entre relatos rurales, pequeñas industrias y la Argentina profunda. Foto: Ramiro Gamboa

De la militancia fugaz al ascenso del terror

Pablo Gerchunoff no fue un militante típico. Su compromiso político, más bien fugaz, siempre llevó el sello distintivo de la disidencia. "Si algo caracteriza mi vida política es precisamente esa palabra: disidencia", aclara. Militaba, sí, pero con cierta distancia, más como un espectador que como un revolucionario convencido.

A mediados de los años sesenta, Gerchunoff, impulsado por la insistencia de su amigo Juan Carlos Portantiero, intentó participar en una escisión del Partido Comunista, en la que también estaba involucrado Juan Carlos Torre. La misión era sencilla y clandestina: afiliarse, sumar adeptos y luego, partir en sonoro desacuerdo. Pero Gerchunoff convenció a sus amigos Jorge Feldman, marido de la socióloga Liliana de Riz y Enrique Tandeter de afiliarse, aunque él mismo nunca lo hizo. "Fui un rupturista que ni siquiera pudo romper con nada", comenta.

Más adelante se involucró brevemente en Vanguardia Revolucionaria, una agrupación tan breve como idealista, liderada por el mismo Portantiero. Aunque Gerchunoff pronto descubrió que el verdadero propósito de Portantiero era otro: leer y escribir libros, no dirigir movimientos políticos. Así, la agrupación desapareció sin pena ni gloria, y con ella, su efímera militancia activa.

Su posición crítica también lo llevó a acercarse fugazmente al peronismo de base, de la mano de Oscar Braun. Pero cuando la organización tomó el camino hacia la lucha armada, Gerchunoff se apartó de forma inmediata debido a una profunda resistencia personal hacia la vía violenta, acompañada, admite, por una suerte de "fiaca sublime" ante la decisión política.

Mientras los años de plomo asediaban a la Argentina, Gerchunoff observaba con dolor cómo muchos de sus amigos caían víctimas del horror político. Cuando Portantiero debió exiliarse en México, Gerchunoff simplemente se mudó a otro barrio de Buenos Aires. Creía, con ingenuidad, que no había hecho nada para atraer la atención represiva del régimen militar. Sin embargo, el miedo penetró en su vida cotidiana.

Durante los años más oscuros de la dictadura, Gerchunoff vivió en un séptimo piso en San Telmo. Allí, cada ruido adquiría un significado siniestro. Y lo peor era el ascensor. "Cada vez que escuchaba el ascensor subir, sentía pánico", recuerda.

—¿Le desaparecieron amigos? —le pregunta El Economista a Pablo Gerchunoff.

—Sí. Tenía muchos amigos involucrados. A algunos los mataron —evoca con tristeza.

Periodismo primero, economía después

En ese contexto doméstico creció Pablo Gerchunoff: porteño y hermano mayor de Vera —seis años menor. De chico jugaba a las bolitas mientras los adultos hablaban de Lenin o de la URSS, y al llegar la adolescencia, aquella atmósfera se transformó en formación. Entró en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una escuela pública de élite, cantera de presidentes, intelectuales y rebeldes. Fue allí, entre libros y amigos, en donde empezó a gestarse su primera vocación: el periodismo; porque Pablo Gerchunoff no nació economista ni historiador; antes que nada fue un joven periodista cuyo primer gran giro vital, apenas egresado del Nacional, no parecía ni solemne ni académico: simplemente comenzó a hacer periodismo.

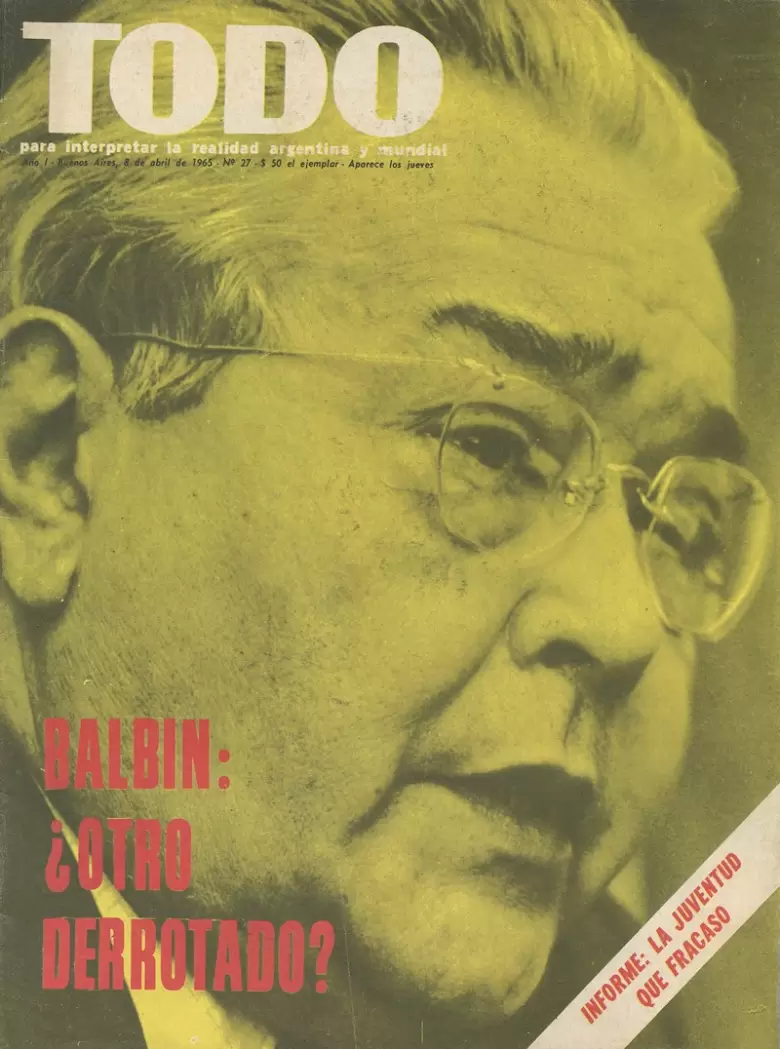

Tenía dieciocho años y, como tantos otros de su generación, descubrió su oficio por contagio. Un compañero del colegio, Lany Hanglin, lo arrastró junto a otro alumno inquieto, Pepe Eliaschev, a una prueba para el semanario Todo, que estaba por salir a la calle. El director era Bernardo Neustadt —sí, el mismo que luego marcaría la televisión política de los años ochenta—, pero quien les tomó la prueba fue Enrique Raab, periodista, que años después sería una de las víctimas del terrorismo de Estado. "Te doy un tema y escribís dos carillas", les dijo Raab. Dos horas más tarde, Gerchunoff y Eliaschev ya eran periodistas.

"Durante diez años, hice periodismo", dice Gerchunoff en la entrevista con El Economista. "Y me divertí muchísimo". No lo dice con nostalgia, sino con una sonrisa que sobrevive intacta. Escribió en revistas como Leoplán, Panorama, Confirmado y, sobre todo, Adán, esa rareza de editorial Abril que intentó combinar erotismo suave con crónicas de polo, cricket y automovilismo. En ese clima —tibia modernidad bajo la moralina de Onganía—, Gerchunoff encontró su lugar. Y mientras escribía con parsimonia sobre deportes de élite, algo dentro de él se movía. Se inscribió, sin mucha ceremonia, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. "No entré en la facultad apenas terminé el secundario: entré más tarde. Me recibí de economista a los 28 años", aclara.

Tiempo después, él mismo escribiría en La caída, 1955: "Yo era periodista, pero estaba experimentando un cambio de piel. Me estaba convirtiendo en un economista, y después en un historiador económico, y después en un historiador. Desde 1972, justamente el año en que Perón retornó del exilio, el periodismo había pasado a ser un recuerdo, una época hermosa de mi vida de la que guardaba anécdotas y amigos".

La entrevista frustrada que se volvió literatura

Cuando Ana, la madre de Pablo, cayó gravemente enferma, en los primeros meses de 1968, Pablo, de veintitrés años, vivía su primer invierno europeo, en Londres, alojado en la casa de su prima Julia Polak y su esposo Daniel Catovsky, médicos jóvenes que habían emigrado al Reino Unido. A pesar del frío, que ese febrero bajaba de cero, no se sentía intimidado: estaba fascinado por su primer viaje a Europa, por el reencuentro con seres queridos, y también excitado por una oportunidad única. Tenía en sus manos una entrevista con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, pactada para los primeros días de marzo. Revisaba una y otra vez el esquema de preguntas, intimidado por el desafío, pero deseoso de estar a la altura. Aunque una mañana cualquiera, sonó el teléfono. Era su tía Rebeca quien llamó: la madre de Pablo, Ana, estaba muy grave. Pablo dejó todo. Volvió a Buenos Aires. La entrevista se canceló. Ana murió a principios de abril.

Aquella entrevista con Perón, que nunca ocurrió en 1968, no fue olvidada del todo por Gerchunoff. Por décadas permaneció en un rincón mental, esperando la oportunidad para volver a tomar forma. Finalmente, medio siglo más tarde, encontró la manera de saldar esa deuda pendiente: la escribió como ficción periodística en su libro La Caída, 1955 (2018). Allí, valiéndose de una libertad que solo otorga la literatura, reconstruye aquella conversación frustrada con el líder en Puerta de Hierro. Gerchunoff tomó la materia prima de la historia y, en palabras suyas, la convirtió en "una ficción periodística" capaz de iluminar con más verdad —si cabe— los hechos de aquellos años.

Así, aquel joven periodista que nunca entrevistó a Perón terminó haciéndolo finalmente, aunque en un tiempo diferente y en otro registro, lo que le permitió abordar aspectos que en 1968 podrían haber sido inaccesibles.

Miradas sobre Gerchunoff

En un recorrido como el de Pablo Gerchunoff, que cruza la historia argentina, la economía y la vida intelectual, es inevitable que quienes compartieron su trayectoria tengan algo que decir. Y es, justamente en la mirada de sus amigos y colegas, donde aparecen matices de su personalidad.

La socióloga Liliana De Riz recuerda su amistad desde hace décadas, atravesada por vínculos familiares, políticos e intelectuales: "Pablo es un amigo al que leo y he escuchado siempre con el mayor interés. Pablo había cursado el Nacional Buenos Aires con Jorge Feldman, mi marido, y tenían innumerables anécdotas juntos. Compartimos asados, veranos en la playa, los análisis de cada coyuntura que nos tocó vivir. Para mí, es su mirada pícara que te escruta, su sonrisa irónica, su singular enfoque que privilegia ponerse en el lugar del actor que analiza, lo que le permite comprender e iluminar aspectos que otros no perciben. Como historiador económico, es un historiador formado en las conversaciones con Ezequiel Gallo, un maestro compartido. Siempre agudo, diría filoso, con argumentos que despliegan su inteligencia, atrapa a su auditorio y lo mantiene en vilo. Gran narrador, nunca pierde el hilo argumental".

Por su parte, el historiador Roy Hora lo caracteriza como alguien capaz de combinar profundidad analítica con apertura intelectual: "Pablo Gerchunoff ha hecho grandes contribuciones a la comprensión de nuestro pasado y nuestro presente. Sus análisis son incisivos e iconoclastas, en parte porque Pablo carece de las tentaciones dogmáticas y autocentradas que son tan frecuentes en nuestro medio. Conozco pocos intelectuales tan receptivos a las ideas ajenas y tan abiertos al desafío de integrar lo nuevo. Una figura central de nuestra vida pública".

Para el economista Martín Rapetti, el encuentro intelectual con Gerchunoff se convirtió muy pronto en amistad y afinidad intelectual: "A Pablo primero lo leí y luego lo conocí. Me hice amigo muy rápido y encontré una gran afinidad con él porque a los dos nos interesa mucho la interacción entre la economía, la política y la sociedad. Es inteligente, audaz y conocedor de la historia. Su método es socrático: escucha mucho y avanza haciéndote preguntas. Siempre está dispuesto a evaluar cualquier hipótesis; no tiene prejuicios. Nada es dogma, nada lo enfurece; salvo que le toques a Racing. Es, sin dudas, uno de los grandes intelectuales de nuestro país".

Finalmente, el politólogo Andrés Malamud sintetiza todo en una sola frase corta pero cargada de sentido: "Pablo es un mensch".

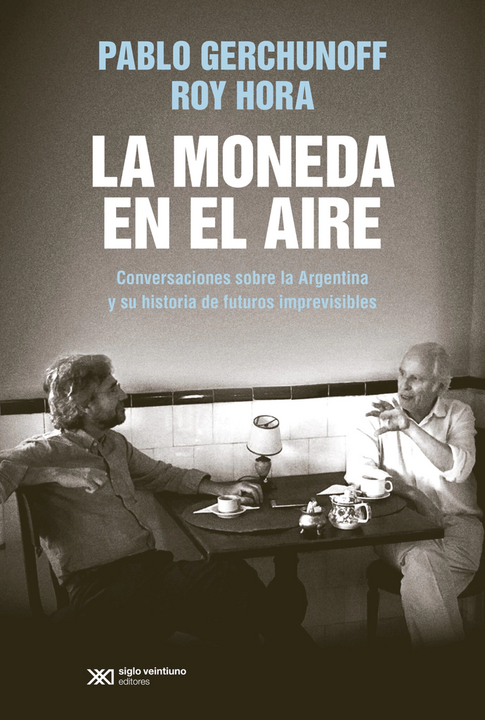

Portada de "La moneda en el aire", libro de conversaciones entre Pablo Gerchunoff y Roy Hora, en las que ambos intelectuales reflexionan sobre la historia argentina y su futuro siempre incierto.

La imposible república verdadera: el nacimiento de un sueño inconcluso

Por eso, entrevistarlo ahora tiene sentido. Porque con un recorrido que va de la redacción a la cátedra y de los márgenes al canon, Pablo Gerchunoff sigue pensando en voz alta sobre el país. Acaba de publicar su nuevo libro, La imposible república verdadera, en el que argumenta que la democracia plena en la Argentina nació herida en 1912 con la Ley Sáenz Peña y que esa herida no terminó de sanar. Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, Profesor Honorario de la UBA, becario de la Fundación Guggenheim y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, su obra combina erudición técnica con el pulso narrativo del periodista que fue. Hoy vive junto a su esposa, Susana, es padre de Santiago y Rafael, y tiene tres nietas.

Entre sus publicaciones más importantes se destacan El eslabón perdido. La economía política de los gobiernos radicales 1916-1930 (Edhasa, 2017); La caída (2018); La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles (2021), junto a Roy Hora; y Raúl Alfonsín. El planisferio invertido (Edhasa, 2022), entre otros.

En su nueva obra, Gerchunoff vuelve a interrogar el pasado argentino con el libro La imposible república verdadera. El subtítulo, Argentina 1903-1930, acota los años en que esa imposibilidad se hizo patente y sintetiza lo central de su tesis: la república verdadera, soñada por intelectuales y políticos argentinos desde Alberdi hasta Alem, nació herida.

Gerchunoff parte de un momento crucial: la ley Sáenz Peña de 1912, que introdujo el voto secreto y obligatorio. Lo que parecía un avance democrático decisivo se reveló como una fractura. "La idea central que atraviesa las páginas que siguen es que la república con derechos políticos plenos nació herida en 1912, cuando se aprobó la ley del voto secreto y obligatorio y que esa herida nunca sanó, aunque por momentos se fantaseó que sí", escribe Gerchunoff. A partir de entonces, y con Hipólito Yrigoyen como el artista del poder central, la Argentina entró en un ciclo permanente de tensiones políticas que desembocaron en la ruptura institucional de 1930.

El autor explora con detalle el vínculo de Yrigoyen con Roque Sáenz Peña, y destaca la habilidad política del líder radical para negociar los puntos capitales de la reforma electoral. Para Yrigoyen, la intervención del poder ejecutivo en las provincias era decisiva porque garantizaba la pureza del sufragio y convierte así su revolución en una "revolución verdadera" por vía legal.

Gerchunoff describe cómo "la revolución radical de 1905, el alzamiento en armas de la nueva UCR, la de Hipólito Yrigoyen, marcó el sorprendente crecimiento político de Yrigoyen casi desde la nada". El autor muestra cómo Yrigoyen aprendió pronto "las virtudes del silencio en público y de la palabra cara a cara, lo que conllevaba la valorización del método y del secreto". Yrigoyen creó así una estructura partidaria robusta y silenciosa, capaz de resistir fracasos militares, pero no políticos. Sus derrotas revolucionarias iniciales no fueron tales, sino la génesis de un triunfo futuro: el radicalismo se volvió inevitable. Gerchunoff subraya esta idea al señalar que el radicalismo era "el avance de la tropa con las armas del voto".

Gerchunoff profundiza en la idea de que "liderar es sorprender", mostrando cómo "no podía haber nuevo radicalismo, radicalismo yrigoyenista, sin bautismo, sin un golpe sobre el tablero político, el golpe de la intransigencia". Enfatiza que la revolución radical no fue un evento aislado, sino varias insurrecciones simultáneas en 1905 que, aunque fracasaron militarmente, fueron un éxito político, y convirtieron al radicalismo en una insistencia de la que la Argentina ya no podía desembarazarse.

Una de las virtudes más claras del libro es retratar a Yrigoyen como una figura compleja y no simplemente como una caricatura del personalismo. Gerchunoff ofrece un retrato entusiasta sobre Yrigoyen, destacando su "insolencia plebeya", su habilidad para vincularse con sectores obreros y populares, y su constante desconfianza hacia las élites tradicionales.

No dudó en apoyar demandas obreras, algo inusual para su época, aunque esto no le impidiera mostrarse duro cuando esas demandas amenazaban la estabilidad del sistema. Esto queda claro al analizar la Semana Trágica de 1919, cuando Gerchunoff se pregunta: "¿Dónde había quedado, en medio de la crisis, el obrerismo de Yrigoyen, el obrerismo que había sorprendido a propios y extraños durante la huelga de los trabajadores marítimos de fines de 1916 y principios de 1917?". Durante aquel conflicto anterior, se habían conseguido notables avances para los obreros: jornadas laborales de ocho horas, aumentos salariales significativos, eliminación del trabajo a destajo y garantías contra represalias.

"Este libro es, sobre todo, uno que habla de hombres en acción", escribe Gerchunoff, y eso es precisamente lo que logra. Yrigoyen es la figura clave de un período convulso, pero no el único. El autor presenta también con matices los perfiles de Leandro Alem, el fundador radical, y Marcelo T. de Alvear, el moderado que sucedió a Yrigoyen en el poder y cuya ambigüedad política reveló el dilema central del radicalismo: ¿era un partido orgánico de ideas o la encarnación misma del pueblo argentino?

Marcelo T. de Alvear aparece claramente diferenciado de Yrigoyen: "El primer cambio visible fue de estilo, siempre el estilo como tema inescapable". Yrigoyen lo había elegido como su sucesor, "una decisión a la que sería imposible calificar sino como un enorme acierto". Pero Alvear, en palabras del autor, "iba a ser, entonces, un hombre de dos almas", que manejaba una "conducta evitativa del conflicto" y se mantenía con ambigüedad como una promesa antiyrigoyenista que nunca terminó de cumplirse. Alvear, según Gerchunoff, era un "talento de la ambigüedad", que mantuvo un doble juego político con notable habilidad.

—En el libro, es notable la caracterización de Alvear, ese elemento ambiguo que detalla, cuando sin dejar de ser antipersonalista no le suelta la mano a Yrigoyen. Respecto de Uriburu y sus vínculos con el radicalismo, existe un momento en que Alvear habría considerado entregarle el ministerio de Guerra. Esto podría indicar que Uriburu era visto como una figura más aceptable o moderada, lejos de perfiles posteriores como el de Videla. ¿Tiene sentido esta interpretación? —le pregunta este medio a Pablo Gerchunoff.

—Mi mirada no es la mirada habitual sobre Alvear. Cuando los historiadores, los periodistas o quienes reflexionan sobre la época piensan en Alvear, y lo hacen en términos positivos, lo piensan en contraste con el nacionalismo popular de Yrigoyen. Lo piensan como el verdadero liberal demócrata y lo colocan en el mundo de las ideas. No estoy en contra de colocarlo en el mundo de las ideas, pero lo que a mí me interesa de Alvear es lo que yo llamo la astucia política.

Y su astucia consistió en darle lugar en su gobierno al antipersonalismo. Fue un gobierno antipersonalista que, sin embargo, para él personalmente no implicó la ruptura con su viejo amigo y maestro, Yrigoyen.

Yrigoyen lo recibe a Alvear, y Alvear llega con el retrato de la política argentina que él había dejado años antes. ¿Quién era Uriburu para él? Un compañero de la revolución de 1890 [la Revolución del Parque, primer gran levantamiento contra los conservadores]. No lo miremos a Uriburu en 1922 con los tintes corporativistas que adquirirá a continuación, precisamente por la locura antiyrigoyenista.

Finalmente, le dijeron a Alvear que Uriburu era muy amigo de los alemanes, y terminó eligiendo a un hombre que es muy importante en la historia argentina: Agustín P. Justo, en el Ministerio de Guerra. Uriburu no era en 1922 lo mismo que fue en 1929 —responde Gerchunoff.

Gerchunoff agradece en su libro especialmente a personas que influyeron en su escritura. En diálogo con El Economista, amplió sobre ello: "Susana es mi mujer. Mis amigos de la universidad son entrañables, almorzamos siempre juntos y nos divertimos mucho. Discutí las ideas de este libro con Leandro Giacobone, y mucho con Carlos Pagni, porque Carlos es un ser tan curioso. '¿Qué estás haciendo?', me pregunta. Entonces yo le cuento. Y hubo tres sesiones, tres encuentros, almuerzos de dos horas y pico, en donde una hora y pico era para discutir lo que yo estaba haciendo. En ese sentido, es un tipo generoso. Y es historiador, eso es importante: él tiene cabeza de historiador".

Gerchunoff concluye que la herida original de la república verdadera nunca cicatriza del todo. Destaca, entre otros, la influencia y aportes de historiadores como Fernando Devoto, Natalio Botana, Ezequiel Gallo, Tulio Halperín Donghi, Paula Alonso e Hilda Sábato.

Consultadas por El Economista, tanto Paula Alonso como Hilda Sábato destacaron aspectos personales y profesionales de Pablo Gerchunoff. "Pablo Gerchunoff es mucho más que un gran historiador con una increíble pluma. Es una persona generosa con sus conocimientos, siempre dispuesta a colaborar con otros, cálida y accesible. En términos académicos, es sumamente versátil, un historiador sin carriles estrechos en cuanto a temporalidad o temática, algo que muy pocos profesionales de la historia logran hacer bien. Y al mismo tiempo, puede escribir tanto para un público especializado como para uno más amplio. Además de 'hacer historia', de contribuir a la disciplina con conocimientos nuevos, es un gran difusor de nuestro pasado y un agudo observador del presente", dice Paula Alonso.

Hilda Sábato, por su parte, lo define como una "singular combinación de economista e historiador, por partes iguales. Pablo bucea en el pasado con la misma agudeza y pasión que despliega cuando interroga el presente. Los resultados están a la vista: libros imprescindibles para interrogar la Argentina y su historia".

Gerchunoff mano a mano: claves para entender el presente argentino

El encuentro con El Economista es en la Universidad Di Tella, una de las universidades privadas con más órbita en los proyectos económicos de la Argentina. Gerchunoff es puntualísimo. Al llegar a la sala reservada para la entrevista, un grupo de alumnas estaba estudiando. Gerchunoff, solícito, pregunta, se interesa. Algo de su vida intelectual se resume en esa escena breve: la cordialidad, el interés por el otro, la precisión. El micrófono corbatero clásico de entrevista no fue necesario: la voz de Gerchunoff se impone.

En esta entrevista, Gerchunoff repasa su historia intelectual, su último libro La imposible república verdadera. Argentina 1903-1930, y su mirada sobre la coyuntura. La conversación no se instala en el terreno técnico sino en un plano más complejo: el que conecta economía y política. Gerchunoff, especialista en historia económica, propone justamente un modo de pensar que integra ambas dimensiones. Y ese es el gran problema de la Argentina hoy. Cómo procesar cierto "éxito" de un plan económico a cargo de un gobierno cuyas políticas por momentos tensionan los ideales históricos de una "república verdadera".

En esta entrevista, Gerchunoff repasa su historia intelectual, su último libro La imposible república verdadera. Argentina 1903-1930, y su mirada sobre la coyuntura. Foto: Ramiro Gamboa

—Usted escribe: "La república con derechos políticos plenos nació herida en 1912, cuando se aprobó la ley del voto secreto y obligatorio, y que esa herida nunca sanó, aunque por momentos se fantaseó que sí". ¿Considera que esa herida sigue abierta hoy o que la democracia iniciada en 1983 —con todos sus límites— logró finalmente cerrar parte de esa fractura? —le pregunta El Economista a Pablo Gerchunoff.

—Efectivamente, estoy convencido de que la república democrática, es decir, la república verdadera en términos alberdianos, que pareció nacer en 1912, no terminó de cuajar como tal. Hubo una desconfianza mutua, una negación recíproca de legitimidad, como dice Tulio Halperín Donghi, que la hirió desde el primer momento.

No quiero decir que la herida inicial haya sido una herida de muerte, pero generó una tensión creciente, que se volvió insoportable desde 1928, con la arrasadora reelección de Yrigoyen, y terminó en la "revolución" de 1930, para usar la terminología de la época. Para entender la revolución de 1930, hay que remontarse al hecho de que en 1916 ganó el que, en la óptica de los conservadores reformistas, no tenía que ganar, y el que ganó creyó que no había ganado lo suficiente. Eso fue un choque de trenes.

Pero voy a la pregunta sobre los tiempos recientes. Me gustaría dividir el período que nace en 1983, estéticamente, en dos mitades. La primera mitad es 1983-2003. Esos veinte años son la emergencia, y con mucho optimismo creíamos que iba a ser para siempre, de la república verdadera, de la única república democrática que verdaderamente tuvimos. Y cuando digo 1983-2003 quiero enfatizar: Alfonsín y Menem. En Alfonsín, es bastante evidente. Algunas personas me podrían preguntar por qué veo eso en Menem: porque fue un líder democrático que remató, con la represión a Seineldín, en diciembre de 1990, la tarea que había comenzado el primer presidente de la democracia. Pero donde más le veo a Menem la aceptación de lo que había nacido —es decir, la república verdadera— es en la Reforma Constitucional. Porque él habría podido llevar a cabo la Reforma Constitucional a la manera de Perón en 1949, es decir, como una imposición autoritaria. ¿Por qué podía haberlo hecho? Porque ya se había ganado a todos los gobernadores radicales reeleccionistas en sus propios territorios. Podía haber dejado a Alfonsín a un costado. Y sin embargo, eligió hacer un pacto con Alfonsín. Por supuesto, un pacto en el que él salía ganando la reelección y Alfonsín ganaba contenidos importantes de la Reforma Constitucional.

No sé exactamente por qué desde 2003 la cosa fue distinta. Pero veo el renacer de la negación recíproca de legitimidad desde 2003 hasta el presente.

—Quizá la novedad puede ser que hubo, a pesar de cierta negación del otro, alternancia.

—Exactamente. Desde 2003 en adelante también hubo alternancia, y en ese sentido hubo república. Aunque con la tensión interna de la república como cuando CFK no le quiso entregar el bastón a Macri, entre otros ejemplos. Y la idea básica de que el otro no es una expresión de la república.

En el kirchnerismo, hubo un retorno a la idea yrigoyenista y peronista de que representan a la nación entera: que no son una parte de la nación, sino que representan a la nación toda. Y del otro lado, el achicamiento conceptual de quienes se oponen al kirchnerismo, que es simplemente decirse "antikirchneristas".

—Y en esa reforma del '94 de Menem, ¿lo democrático fue ceder en distintas dimensiones como la autonomía de la Ciudad?

—Sí, pero además el propio hecho de que hay un acuerdo entre los dos líderes que se sentían adversarios enconados. Y sin embargo, crearon esa escena en la casa de Dante Caputo. Tardaron muy poco tiempo en ponerse de acuerdo. Porque eran profesionales de la política y de una política republicana y democrática. Ese fue el único momento en donde la vieja tensión —que no es argentina, viene desde el fondo de los tiempos—, la vieja tensión entre república y democracia, pudo resolverse en una diagonal. En una diagonal que aceptaba los dos términos del problema.

—Marcelo T. de Alvear decía en 1930: "El socialismo no me asusta porque bien orientado es en la vida moderna una necesidad y un verdadero elemento de gobierno con el que deben contar los gobernantes más conservadores". ¿Esa idea sigue teniendo vigencia? ¿Incluso para un gobierno como el de Milei?

—Milei ha negado aquello que necesariamente va a terminar recuperando a su manera, y si le va bien, va a terminar recuperándolo con su propio lenguaje, que es la noción de justicia social en la Argentina. Esta noción está en Alvear y está en su plataforma de 1937, cuando es candidato a presidente y pierde por el fraude. Por eso, la emergencia de los problemas típicos de la democracia de masas en la Argentina no nació con el peronismo, nació con el radicalismo, con el yrigoyenismo. Si a Milei le va bien, va a recuperar la idea de justicia social con su propio lenguaje. Quizás la tenga, porque también es un presidente astuto y busque la manera de mostrar qué quiere decir, para él, justicia social. Es temprano para juzgarlo.

—En La imposible república verdadera parte de 1912 como el inicio de la soberanía popular en la Argentina. Por primera vez, un gobierno —el de Milei— plantea que el problema comienza allí, con la ampliación de derechos políticos. ¿Qué interpretación hace de esa lectura histórica?

—Milei es un hombre en tránsito. Milei ni sabe exactamente quién es. Porque además ningún líder político ni ninguna persona es igual a sí misma todo el tiempo. Hoy Milei es uno, hace un tiempo era otro y, dentro de algún tiempo, quizás sea un tercero, y un cuarto, y un quinto.

Milei llega al gobierno en su etapa dogmática como libertario, digo dogmático porque está convencido de que existe la verdad y que esa verdad es la suya. Y esa verdad incluye la desconfianza sobre la democracia. Para un libertario la democracia es, antes que nada, la dictadura de las mayorías.

Aunque digo que Milei está en tránsito. Si revalida los resultados electorales que obtuvo va a probar el dulce de la popularidad electoral. Y nadie quiere renunciar a ese gusto. Por eso, uno de mis deseos es que cierta base democrática de la sociedad termine convirtiéndolo a Milei. Ganar las elecciones de octubre le puede dar a Milei alguna inclinación a favor del sufragio libre. O, todo lo contrario: puede ser la señal de largada para su propio "vamos por todo". Ya veremos.

—"Alem percibía a Roca como la encarnación de una Edad Media después de la cual asomaba el Renacimiento", escribe en La imposible república verdadera. ¿Interpreta que parte de esa percepción —la de un líder que simboliza un retroceso cultural o democrático— puede aplicarse a cómo ciertos sectores observan a Javier Milei?

—Me preocupa el componente antidemocrático y antirrepublicano, por ejemplo, en lo que refiere a la libertad de prensa. No soy de la familia de Milei. No es mi primo ni mi sobrino tercero. Estoy en alerta, y esta dimensión la señaló con total independencia de los resultados económicos que se obtengan. Al universo progresista, en la Argentina, le da pánico que Milei acierte con el plan de estabilización.

A mí no me hace ser fujimorista decir que Fujimori resolvió el problema de la hiperinflación en Perú; aunque me entusiasman aquellos programas económicos y de estabilización que no fueron tanto el producto de una imposición violenta, sino de un pacto. Cuando miro el rostro de Cristina y el de Milei no puedo pedir un pacto de San José de Flores. Pero no puedo dejar de sentir alguna melancolía cuando pienso en aquel momento en el que Lula aceptó pactar con Fernando Henrique Cardoso y, por ejemplo, confirmar al presidente del Banco Central de Fernando Henrique y con eso darle una certidumbre a la economía brasileña por mucho tiempo.

—En una entrevista con Diego Sehinkman emitida el 22 de noviembre de 2023, días después de que Milei fuera electo presidente, usted dijo que lo habían invitado a hablar de un país que ya no conocía. ¿Transcurrido este tiempo, considera que comprende mejor esta experiencia? ¿O sigue siendo un país desconocido?

—Lo que está claro que entiendo es por qué llegó Milei. Por el fracaso consecutivo de tres presidencias: el último tramo de Cristina, Macri y Alberto. Y un pueblo ahogado por el fracaso de su clase política. Asimismo, Milei llegó por la pandemia. Porque fue en ese momento cuando encarnó la idea de libertad.

Aunque sigo viéndolo detrás de un vidrio esmerilado, trato de entenderlo y cada vez creo entenderlo mejor. Definitivamente, cada vez es menos desconocido y, además, quiero insistir en que cada vez le concedo más la posibilidad de que Milei logre estabilizar, aunque con un plan de estabilización muy brutal. En caso de que ese plan económico prospere, considero la posibilidad de convivir con Milei. Y yo lo que deseo es convivir con Milei en un mundo en donde él respete la democracia. Que Milei acepte que la Argentina ha tenido, desde 1983, una institucionalidad republicana y democrática, y abandone, por lo tanto, sus devaneos antidemocráticos.

—Ha analizado en profundidad los liderazgos de Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín. ¿Qué liderazgo representa Milei?

—No lo sé, porque ni siquiera sé si es un liderazgo. Por el momento, es un proyecto en el cual Milei se ve a sí mismo como un líder. Quien más lo ve como un líder es Santiago Caputo, cuando dice: "Milei emperador". Esa idea es un poco desafortunada porque es una idea mussoliniana, tratar de capturar para Roma toda la historia encarnada en la Roma de Mussolini.

En todos los países con vocación de grandeza es central una moneda fuerte. Es un debate recurrente en la historia económica, atravesado por la política y el poder.

Winston Churchill en 1925, pese a las advertencias de Keynes, retomó el patrón oro como símbolo del prestigio imperial británico. Benito Mussolini en 1926 defendió la fuerza de la lira frente a la libra esterlina como expresión directa de su autoridad. Charles de Gaulle, en los años '60, intentó desafiar la hegemonía del dólar proponiendo volver al patrón oro, porque entendía la moneda como reflejo del poder nacional.

Es muy mileísta la idea. Y cuando digo "es muy mileísta" no quiero decir que Milei es Mussolini —no, de ningún modo—, porque tampoco estoy diciendo que otros casos como el de Churchill —que ha defendido una moneda fuerte— sea Mussolini. Pero es una idea de que la fortaleza de la moneda es la fortaleza de un gobierno.

—Más allá de que Milei y Macri comparten una parte importante del electorado parecieran liderazgos muy distintos.

—Macri y Milei son el día y la noche. Macri, aunque presidente de Boca, no es la encarnación de un liderazgo popular: es la encarnación de un liderazgo tecnocrático e ingenieril, en el cual lo que hay que hacer es lo que se debe hacer. Vinculada a las nociones de solvencia, eficacia, meritocracia. Milei, por el contrario, es un plebeyo. Milei es el hijo de un colectivero que fue a la facultad.

Milei representa la movilidad social ascendente, aunque debería matizarse que niega el mundo que permitió esa misma movilidad social ascendente.

Él finalmente no es un hombre de la universidad pública —es de la Universidad de Belgrano—, aunque es un plebeyo. Un tipo que le gusta —es obvio que le gusta— meterse entre la gente. Recuerdo el día que Néstor Kirchner asumió y se lastimó y tenía la cara ensangrentada. Me imagino que a Milei le podría pasar lo mismo.

—A usted le gustaría que Milei pudiera posibilitar un reencuentro con el progreso material. ¿Cuáles serían las acciones para llevarlo a cabo más allá del equilibrio fiscal y Vaca Muerta?

—Quisiera aclarar que por supuesto que me gustaría porque yo no deseo el fracaso de Milei, soy un optimista del debate democrático. Si a Milei le va bien, se van a generar nuevos problemas, y en algún momento le va a ir mal, porque otro va a proponer cosas mejores. Aun teniendo 80 años, es una ética de la paciencia la mía.

Para que la Argentina tenga progreso material e incorporación social, necesita una economía más diversificada que "Vaca Muerta más el campo más el equilibrio fiscal". Y esa economía requiere de políticas públicas, de las que Milei abomina. Y requiere un tipo de cambio real que no es este, que sin dudas debería ser más alto. Rudiger Dornbusch decía que, cuando en un país se empieza a discutir de atraso cambiario, es porque hay atraso cambiario.

—En la Argentina, la política cambiaria estructura el debate económico. Muchos gobiernos, incluso ortodoxos, atrasan el tipo de cambio por motivos electorales, afectando la competitividad. Usted propone una coalición social y política proexportadora. Actualmente, con el nuevo régimen de bandas cambiarias, ¿cómo se concilia esa coalición proexportadora con la necesidad de mantener el poder adquisitivo en dólares?

—Le pasó a todos los que pudieron desde la crisis del 30. Es un dilema. Es un conflicto. No hay una resolución normativamente "correcta". Se necesita un tipo de cambio competitivo para crecer. Pero el tipo de cambio bajo es popular, y con la palabra "popular" se incluye a los sectores de menores ingresos y a las clases medias. Tipo de cambio bajo es alimentos baratos, pero también turismo emisivo barato y atesoramiento fácil del gran instrumento de ahorro argentino, el dólar. La idea de una coalición popular exportadora era una intuición sin mayor contenido cuando hablé de ella por primera vez. El azar y la innovación tecnológica han abierto la puerta a Vaca Muerta y la minería, que pueden resultar en un tipo de cambio sostenible más popular. Pero atención: por más importantes que sean estas novedades no nos eximen de la búsqueda de una economía más diversificada y más inclusiva. No podemos dejar eso de lado. Los conurbanos se han convertido en campamentos de refugiados sociales. Eso está en el centro de la escena política.

—Hace 25 años usted escribió, junto a Pablo Fajgelbaum, ¿Por qué Argentina no fue Australia?, un libro que comparaba trayectorias económicas que, en algún momento, parecían similares. En nuestro presente, esa comparación parece lejana, casi melancólica. ¿Todo el destino de un país se juega en sus propias decisiones?

—La idea de que es inexorable que un país encuentre un rumbo por los aciertos de sus economistas es una tontería. A veces, los países no tienen oportunidades. Sin embargo, hay algo interesante de subrayar: empiezan a aparecer en la Argentina —minería, Vaca Muerta, entre otros—. Empiezan a aparecer actividades productivas que ni imaginábamos hace 10, 15, 20 años que podíamos tener. Y eso es fortuna. Los países tienen que tener un poco de suerte. Y, de pronto, la Argentina se encuentra en ese momento. China le da la fortuna comercial, y Estados Unidos —con Trump— le da la fortuna financiera. La pregunta es si son conciliables o si en este mundo en conflicto —entre una potencia que empieza a declinar y una que está emergiendo—, esa conciliación entre las dos fortunas es posible.

La Argentina tiene todas las posibilidades de ganar, si las puede conciliar. Creo que Milei no es tonto. Si no recuerdo mal, él renueva el swap con China al día siguiente de que Scott Bessent [secretario del Tesoro de Estados Unidos] le diga que tenía que prescindir de China. Quiero decir: Milei también juega su propio juego. Un juego en el que parece decirle a Estados Unidos: "Voy a estar de tu lado todo el tiempo, pero no me pidas que rompa con China, porque yo no puedo romper con China". Entonces, ahí hay para la Argentina una oportunidad. Y probablemente, para Milei —que a mí no me gusta, que no es de mi familia— también haya una oportunidad.

—En La moneda en el aire, junto a Roy Hora, planteaba que el rumbo de la Argentina seguía abierto e incierto. ¿Continúa en esta actualidad esa moneda en el aire?

—Sí. No sería un historiador si creyera que llegó el fin de la historia. La historia implica que la moneda está siempre en el aire e, incluso cuando piensa en el futuro, significa incertidumbre. Del futuro no podemos decir nada con certeza, a lo sumo, como hacen los consultores, fabricar escenarios.

—En el mismo libro, se menciona que el gobierno de Macri apostó fuertemente a las políticas sectoriales, pero que los desequilibrios macroeconómicos terminaron por arrastrar esas iniciativas. Milei pareciera operar en sentido inverso: desprecia lo sectorial y apuesta al equilibrio macro. Incluso invierte la secuencia de Macri: fue más rápido en el ajuste fiscal y más cauto en lo cambiario. ¿Cómo interpreta estas diferencias y sus efectos?

—Macri tenía un problema macroeconómico fenomenal y además, quien viene de ganar por dos puntos una elección al peronismo todavía no ganó nada. Era entonces muy difícil, en ese momento, con un kirchnerismo aún fuerte resolver la cuestión fiscal con rapidez. Y estoy de acuerdo. Fui gradualista en ese momento y soy gradualista hoy. Por eso, me pueden decir: "Mirá la velocidad con la que está haciendo tal cosa Milei", y yo responder: "¿Por qué no miramos la lentitud con la que hace tal otra?".

La idea de gradualismo es la idea de pacto, de reforma, de "Congreso en funciones". Y Milei efectivamente está atravesando una etapa de negación. Un momento dogmático en el que es capaz de decir "las políticas públicas son bolcheviques".

Estoy seguro de que va a tener que volver. Insisto: si a Milei le va bien, dentro de dos o tres años vamos a ver un Milei que, quizá reelecto, empiece a ejecutar políticas públicas. Me parece que, si le va bien, algo de eso va a pasar.

—¿Cuáles son los flancos débiles de Milei?

—El flanco débil de Milei es, notablemente, su debilidad política, porque en la administración de la economía —recién hablábamos, por ejemplo, de que maneja con cierta astucia la relación con Estados Unidos y China, algo muy difícil— más o menos se las va arreglando. Lo que todavía es un misterio —y lo que es un misterio también para los inversores locales y extranjeros— es si está construyendo un poder político reformista, procapitalista, promercado, sustentable o no.

Eso es lo único que realmente le interesa al mundo, al menos al mundo financiero y al de la inversión de largo plazo, tanto local como extranjera. Esto, de nuevo, remite al tema de la negación recíproca de legitimidad. Porque otra manera de resolver esa tensión sería que quienes están en la vereda opuesta acepten algún grado de convergencia en las políticas; no digo coincidir en todo, pero sí lograr ciertos acuerdos básicos, como ocurrió con Lula y Fernando Henrique.

—A lo largo de la historia argentina parece que el factor económico siempre fue decisivo en las elecciones: Menem con la convertibilidad, la Alianza prometiendo sostenerla o Cristina en 2011, en pleno crecimiento del PBI per cápita. ¿Comparte esta idea de que, en la Argentina, la economía manda más que cualquier otra variable al votar?

—No tengo duda, no tengo duda. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la economía acá nunca se volvió algo rutinario. Está constantemente palpitando, dando sorpresas y generando una atención crispada en la sociedad. Porque hay problemas que todavía no están resueltos. El problema de la inflación es muy, muy duro. No cuando es 2% mensual. Si fuera 2% mensual todos los meses, como quizás podría ocurrir ahora, no sería un problema. Pero la cuestión es que puede ser cualquier cosa. Y cuando es cualquier cosa, es muy complicado. La economía manda, no tengo duda. Hoy manda en el voto. Ojalá algún día se llegue a una sociedad argentina en la que no sea la economía la que decida el voto.