Escuela de Gobierno

En los medios

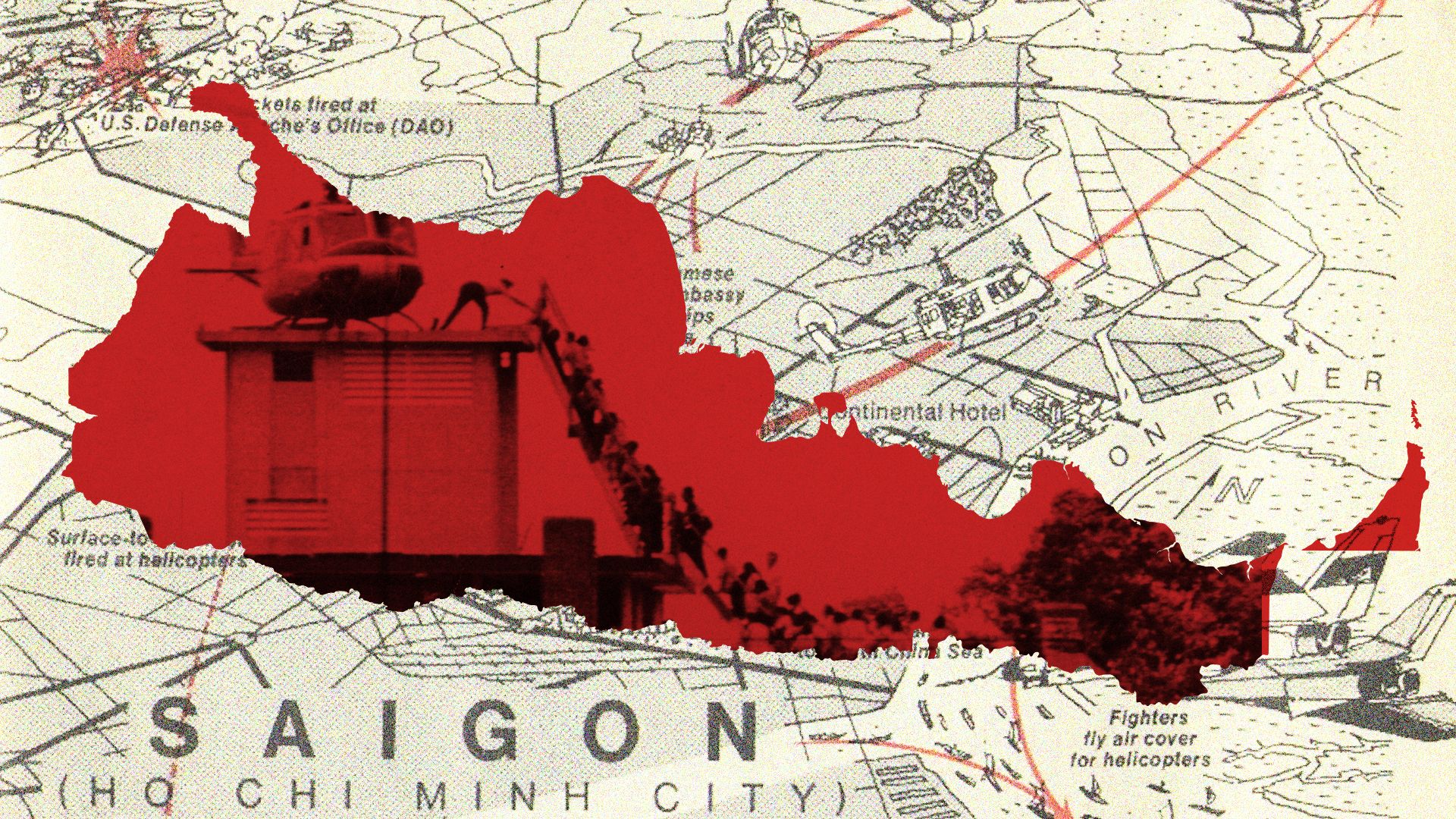

Saigón

El decano de la Escuela de Gobierno y director académico del CEPE trazó una perspectiva de la economía argentina para el largo plazo.

FLORENCIA GUTMAN

La Argentina siempre ha mostrado vocación por la transcripción experimental y accidentada de ideas ajenas. El caso más iluminador no es la argentinización del corporativismo fascista (importado en los ’40), ni la del neoliberalismo ochentoso de Reagan y Thatcher y Douglas y Keating (importado en los ’90), sino de la del socialcristianismo (históricamente arraigado en América Latina), cuyo última remake algunos analistas extenuados han denominado (o asociado al) pobrismo.

En la película Mank, David Fincher imagina a un Herman J. Mankiewicz más noble que el original, defendiendo en 1934 al candidato demócrata Upton Sinclair (un Bernie Sanders de la Gran Depresión). Cuando el jefe de MGM llama comunista a Sinclair, Mank le retruca, tibio: “Todos sabemos que el socialismo es compartir la riqueza y el comunismo es compartir la pobreza”. Si el socialismo (es decir, la socialdemocracia o el Estado de bienestar: recordemos que buena parte de la película transcurre en los ’30) distribuye el producto de los medios de producción privados con impuestos y transferencias, y el comunismo distribuye el producto de los medios de producción nacionalizados como se le da la gana, el socialcristianismo distribuye (como sugieren las encíclicas sociales de 1891, 1931 o 2015, entre otras) los medios de producción.

Las aplicaciones concretas de la distribución de los medios no son alentadoras. Sin ir al extremo de las revoluciones fallidas de África, basta recorrer los países africanos más pobres (o las regiones rurales argentinas) para ver los límites de la agroeconomía de subsistencia. Del mismo modo, con seguir de cerca la suerte de empresas autogestionadas se entiende por qué hace falta más que la titularidad de un pedazo de tierra para que millones de trabajadores excluidos se conviertan en micro emprendedores exitosos, como propiciaba Hernando de Soto hace 35 años en El otro sendero (o como propician hoy algunas organizaciones sociales y algunos políticos tardodesotistas). Porque la diferencia fundamental entre los tres sistemas mencionados radica en su capacidad de generar riqueza, crucial en un país como la Argentina que hace una década que no hace más que destruirla.

CARNEAR LA VACA LECHERA

En algún momento del sigo XX perdimos la brújula y empezamos a imaginar, a contrapelo del mundo moderno, que se puede crear riqueza simplemente distribuyendo los medios de producción, cortándolos en pedazos, prorrateándolos a escala humana, pasando por alto insumos esenciales como el conocimiento y la productividad. O, peor aún, apropiando y distribuyendo parte del capital productivo para su consumo, algo así como carnear la vaca lechera (no muy distinto de lo que hicimos en los 2000 para “abaratar la carne”). Debe haber sido en ese momento, y por las mismas razones, que le empezamos a dar una connotación negativa a la riqueza, atribuyéndole toda nuestra pobreza. Es cierto que, salvo algunos pocos creyentes en el margen, nadie espera ni esperó nunca que la riqueza derrame mágicamente a la población vulnerable sin mediar la intervención pública, pero es en el amplio intervalo entre el “regar y rezar” del liberalismo anémico y la pobreza inclusiva del populismo donde se mueven las democracias modernas que han logrado algún progreso social.

El viernes de la semana pasada el gobierno lanzó un Consejo Económico y Social (CES), que en otros países contribuye a generar apoyos para las reformas profundas y ayuda a resolver la tensión permanente entre acumulación y distribución. Acá discurrirá sobre el largo plazo –¿la luz al final de nuestra cueva platónica?–, no sin antes tomarse mil días para definirlo. El largo plazo es importante, pero, planteado como una visión desconectada de las condiciones y urgencias de un país en crisis, puede ser una distracción. Mi conjetura es que no se le pide al CES que proponga soluciones o que medie en la puja distributiva (tal vez sea necesario que rubrique alguna iniciativa oficial con una foto colectiva, pero lo dudo), porque el gobierno quiere decidir en soledad (un error que repite de gobiernos anteriores) y porque el plan de gobierno ya existe y es de una claridad minimalista. El plan de gobierno es ganar elecciones.

Un periodista que quiere creer caracteriza al plan de gobierno (“hiperactivo pese a sus idas y vueltas”) en esta lista: “El proyecto de Sergio Massa para que paguen Ganancias solo los trabajadores que ganan más de 150.000 pesos, las reuniones con empresarios y sindicatos detrás de un acuerdo de precios y salarios, el regreso del Consejo del Hambre y el aumento de la Tarjeta Alimentar, la ceremonia de acercamiento con la Mesa de Enlace y el intento de atrasar el dólar y dosificar el aumento de tarifas”. Populismo fiscal, precios atados con alambre, reuniones de consejo.

Previsiblemente, el gobierno reduce impuestos a los que, al menos estadísticamente, serían de clase media o alta, a expensas de gravar más la producción, es decir, a la riqueza, porque siente que esos votos ABC1 le son esquivos. Menos previsible es que la oposición apoye e incluso suba la apuesta con un proyecto propio para eliminar el impuesto a las ganancias a todo el mundo. O sume votos al aumento de ingresos brutos provinciales, revirtiendo lo acordado en 2017, cuando sabemos que la reforma fiscal necesaria va en sentido contrario. En el país de la pobreza inclusiva, el populismo tributario cierra la grieta de los economistas y la de los políticos, pero en sentidos contrarios.

¿De qué vamos a vivir en los próximos años? Probablemente no de los bienes primarios, cuando transgénicos, animales y fracking están amenazados por la renovada agenda climática y la tecnología. ¿Por qué no hablamos de trabajo y empleo, de inversión y exportaciones, de progreso social? Si tenemos miedo de dar hoy ese debate, aun a expensas de perder algunas adhesiones, más lo tendremos al momento de impulsar las reformas imprescindibles.

PING-PONG

Un periodista me contacta para hablar sobre la economía argentina en la pospandemia. En la entrevista (por chat, por eso del trascrittore traditore) me pregunta:

- Si creo que habrá recuperación en 2021 (improbable, aunque el crecimiento anual será de 4%-5% por arrastre estadístico).

- Qué pienso de la meta del ministro de terminar 2021 con 29% de inflación (improbable).

- Si creo que el dólar puede aumentar menos que la inflación (sí, porque la inflación será mayor y el gobierno intervendrá en todos los mercados a cualquier costo).

- Si veo difícil un acuerdo con el Fondo que se cierre antes de mayo (sí), si el Fondo había cambiado (no).

- Si la Ley de Teletrabajo es un paso adelante (no, es un paso atrás).

- Algo sobre el efecto de la pandemia en la tendencia a la digitalización (probablemente impacte de modo permanente en el comercio minorista o en esparcimiento, pero la pandemia tiene además un efecto transversal: enseñó a las empresas a trabajar con menos gente y, aun en actividades en crecimiento, es posible que veamos una caída del empleo que aún no vemos porque la hemorragia estuvo contenida por la prohibición de despidos, que alguna vez acabará, todo lo cual nos lleva a la necesidad de un régimen de empleo de emergencia que un CES abundante en corporaciones y escaso de política difícilmente impulse). La respuesta, demasiado larga, finalmente no entra en la nota.

“¿Algo que no te pregunté y te gustaría agregar?”, me escribe sobre el final. “Solo que la mayoría de las preguntas que me hiciste son sobre los próximos meses”, le respondo. “Es entendible. Pero no hay que perder de vista que la Argentina está en un camino de descapitalización y fragmentación social que es insostenible sin reformas importantes. Poner el foco en sacar un acuerdo lite con el Fondo para patear las reformas, o en apropiarse del miniboom de los granos para ganar una elección, mientras empresarios y trabajadores calificados hacen fila para salir del país es, con perdón del lugar común, como bailar en el Titanic”.

Puede que me equivoque, pero tengo la siguiente sensación: de este lado de la zona de seguridad compartida (a 50 kilómetros, para ser exactos), a veces pensamos la política como si no hubiera pasado nada, como si no estuviera pasando nada, como si este fuera otro ciclo de los muchos que hemos vivido. No sorprende, si tomamos en cuenta que el derrape económico y social golpea mucho más a los ciudadanos argentinos que a los políticos argentinos. Pero éste no es el mismo país de hace cinco años, y es probable que estemos cruzando un punto de no retorno. Mientras saltamos de zoom en zoom, el país pierde expectativa y fuga parte de su capital físico y humano, la base de su riqueza futura, como antes fugaba sus ahorros. Queda cada vez menos para repartir y camuflar las demandas genuinas de progreso social. La implosión y la fuga se retroalimentan y aceleran. Si la política no advierte estos cambios a tiempo, tal vez haya que cambiar el nombre de esta revista por el de la ciudad que da título a esta nota.